Алтай, киноклуб, научные конференции, Алтай – подведем итоги ушедшего 2024 года и расскажем, что уже успели сделать за недавно пришедший 2025 члены Лаборатории социальной журналистики.

Лаборатория и ее лаборанты – давайте знакомиться

Но, прежде чем перейти к обсуждению совершенного и совершаемого, имеет смысл представиться. Что такое лаборатория, и из кого она состоит? Лаборатория социальной журналистики (ЛСЖ) – объединение студентов-единомышленников, силы которых направлены на поиск проблем социального характера и способов их решения посредством журналистики, а также обсуждение уже существующих кейсов на самых разнообразных примерах: сильных региональных редакциях, фильмах, НКО. В отдаленном уголке страны люди страдают от перебоев в водоснабжении и скопления мусора на улицах? И вот мы на пути в Змеиногорск – исследовать, как именно редакция местной газеты влияет на решение проблем и помогает людям. Группа энтузиастов пытается помочь подопечным ПНИ социализироваться? И вот мы помогаем им изменить общественное мнение о помощи людям с ментальными особенностями: создаем одностраничный сайт проекта, исследуем публикации в соцсетях и предлагаем новые форматы для этих самых публикаций.

А кто такие – эти «мы»? Мы – это пять студентов бакалавриата и одна магистрантка факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова: Надежда Горская, Есения Погорелова, Николай Ларин, Елизавета Муталова, Даниил Черяпкин и Дарья Вржесинская соответственно. А руководит нами наш преподаватель кандидат филологических наук Александр Сергеевич Гатилин.

2024 год: мы это сделали

Что ж, со знакомством покончили, давайте переходить к нашим свершениям. И отправной точкой в нашем хит-параде свершений станет, как ни удивительно, инициатива, заложившая первый кирпичик во всю конструкцию Лаборатории социальной журналистики – экспедиция на Алтай.

О двух неделях на Алтае – в нескольких абзацах

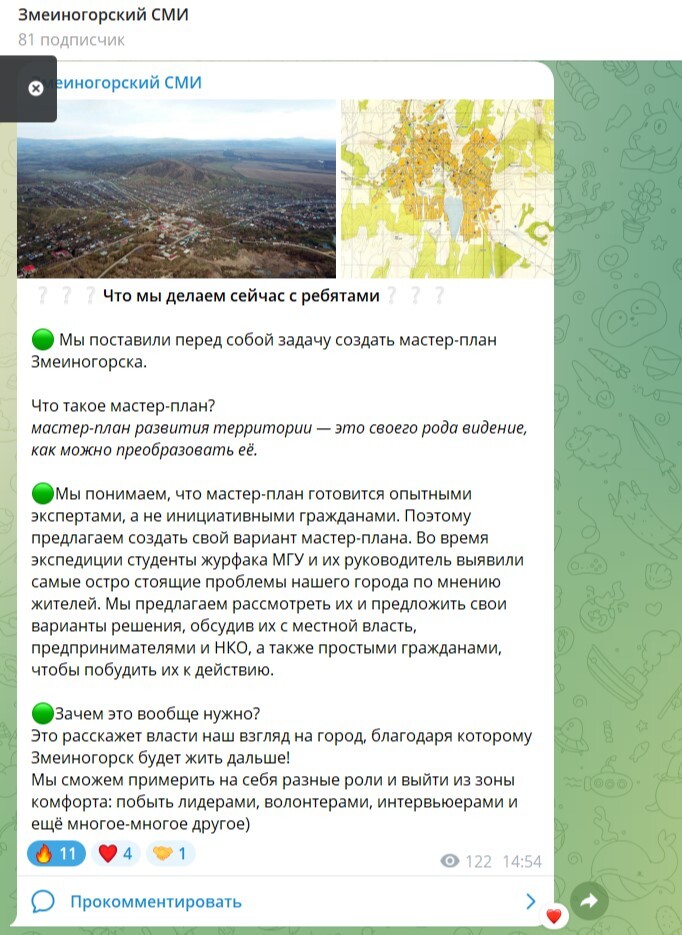

Зимой 2024 года упомянутый выше состав загорелся идеей изучить влияние сильных региональных СМИ на решение волнующих граждан проблем. Такой редакцией стал «Змеиногорский вестник», газета города Змеиногорск Алтайского края.

Итогами двухнедельной экспедиции стали два круглых стола, проведенных с представителями власти, предпринимательства, старшего и младшего поколений. Этому предшествовали анализ социальных проблем, о которых заявляют жители в соцсетях и телеграм-каналах, уличные опросы, 40 полуструктурированных интервью и ежевечернее неформальное общение с местной молодежью.

Мы обнаружили, что глубинные проблемы самоидентификации, смысла существования города как сообщества жителей намного значимее лежащих на поверхности сиюминутных сбоев в ЖКХ, плохо отремонтированных дорог и регулярного скапливания мусора.

Мы увидели, что молодежь стремится город покинуть и реализовывать себя в краевом центре или других крупных городах. Мы объединили ребят, чтобы обсудить точки роста, возможности объединения неравнодушных земляков. Самой насущной для местной молодежи проблемой стало отсутствие пространства, в котором они могли бы без надзора взрослых встречаться, играть, общаться. Возникла идея организовать что-то наподобие антикафе.

Впечатление одного из членов Лаборатории: «Молодежь увидела, что что-то можно менять! Что их могут услышать, что их мнение – это не какой-то шлак. У подростков есть хорошие идеи, интересные мысли, но нет, опять же, возможности для реализации…».

Обсудили эту идею со старшим поколением в ходе круглого стола в администрации района.

Многие взрослые проявили участие, в особенности предприниматели. Один из участников круглого стола, выслушав и обсудив идею антикафе, выступил примерно с такими словами: «Я помню себя в их возрасте. Я тоже начинал с нуля. И сейчас я готов помочь всем, чем смогу…»

Мы обнаружили, что глубинные проблемы самоидентификации, смысла существования города как сообщества жителей намного значимее лежащих на поверхности сиюминутных сбоев в ЖКХ, плохо отремонтированных дорог и регулярного скапливания мусора.

Мы увидели, что молодежь стремится город покинуть и реализовывать себя в краевом центре или других крупных городах. Мы объединили ребят, чтобы обсудить точки роста, возможности объединения неравнодушных земляков. Самой насущной для местной молодежи проблемой стало отсутствие пространства, в котором они могли бы без надзора взрослых встречаться, играть, общаться. Возникла идея организовать что-то наподобие антикафе.

Впечатление одного из членов Лаборатории: «Молодежь увидела, что что-то можно менять! Что их могут услышать, что их мнение – это не какой-то шлак. У подростков есть хорошие идеи, интересные мысли, но нет, опять же, возможности для реализации…».

Обсудили эту идею со старшим поколением в ходе круглого стола в администрации района.

Многие взрослые проявили участие, в особенности предприниматели. Один из участников круглого стола, выслушав и обсудив идею антикафе, выступил примерно с такими словами: «Я помню себя в их возрасте. Я тоже начинал с нуля. И сейчас я готов помочь всем, чем смогу…»

На основе полученных данных и опыта мы подготовили итоговую презентацию, которую представили на круглом столе в администрации района, написали статью в журнал "Журналист". Планируем опубликовать научную статью и разрабатываем несколько редакционных проектов для «Змеиногорского Вестника». Совместными усилиями формируется молодежный совет.

Так, мы, поспособствовав диалогу между старшим и младшим поколением, смогли показать, во-первых, что большинство проблем можно решить вместе. Во-вторых, изменить изначально пессимистичное отношение чиновников к молодежи. До круглого стола глава района Евгений Васильевич Фролов сказал: «...ребенок уже говорит: а чего здесь хорошего…зачем что-то менять?.. Не хотят…». После же он выразил уверенность, что молодежь в городе все-таки деятельная: «...будущее – за молодыми… я готов помогать, чем смогу…».

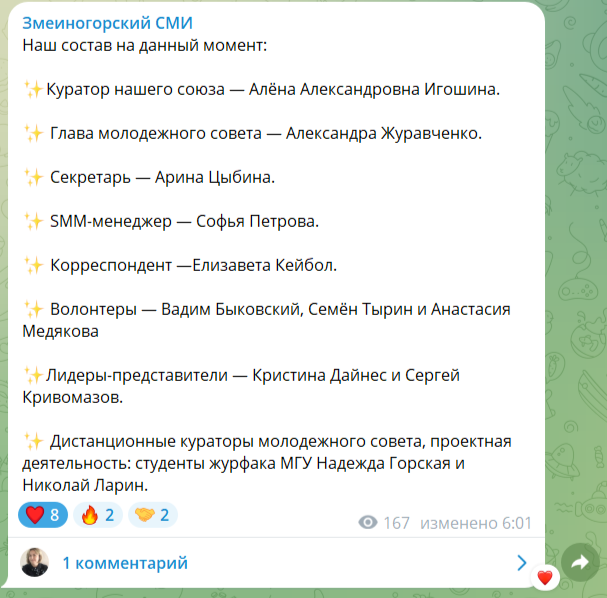

Еще одним результатом нашей работы на Алтае стало создание молодежного совета Змеиногорска. Молодые люди, вдохновившись нашей научно-исследовательской деятельностью, решили обсуждать беспокоящие их проблемы и перспективы развития - свои и города. Так появился «Змеиногорский СМИ»:

Инициативные ребята занимаются решением проблем благоустройства города, узкой вариативности досуга и вовлеченности молодого поколения в облагораживания окружающей их среды:

Так, молодые люди самостоятельно сформировали инициативную группу, взаимодействующую с чиновниками, предпринимателями и представителями некоммерческого сектора Змеиногорска.

А мы, студенты факультета журналистики, всячески им содействуем.

Проактивная журналистика + кино = КиноАктив

Экспедиция кончилась. Мы вернулись в Москву. И, переполненные впечатлениями, прокручивая события минувших дней, задались вопросом: а что дальше? Реализация редакционных проектов, помощь молодежи Змеиногорска – это понятно. Но что мы можем сделать здесь, дома? Тогда и начались первые разговоры о создании Лаборатории социальной журналистики – пространства, где инициативные молодые люди могли бы реализовывать свои социально полезные проекты. Но до ее создания еще далеко, ведь до нее появилась идея создать киноклуб – детище нашего креативщика, сценариста и души команды Елизаветы Муталовой.

Мы решили создать среду единомышленников, людей, которые готовы вовлекаться в общественные инициативы, быть частью гражданского общества, участвовать в социальных медиапроектах. Чем «КиноАктив» отличается от других киноклубов и причем тут социальная журналистика? Главное отличие – мы смотрим фильмы, которые влияют на общество, и обсуждаем заложенные идеи и полученный эффект (оффлайн и онлайн) с их создателями. Нам интересно обменяться контактами с неравнодушным людьми, будущими специалистами, с которыми вместе мы сможем менять мир к лучшему, пусть даже маленькими шагами. В нашем киноклубе все фильмы обсуждаются не только с эстетической точки зрения, но и с социально-этической в том числе.

Запуском клуба стала встреча с автором «Легенды 17», «Экипажа», «Движения вверх» Николаем Куликовым уже в сентябре 2024 года. Вместе с автором мы посмотрели «Я худею», после чего провели дискуссию с автором, модераторами которой выступили студенты (и, впоследствии, члены Лаборатории) Елизавета Муталова и Николай Ларин. Встреча завершилась интерактивом: гостям было предложено в группах составить сценарную зарисовку, которая отражала бы ту или иную социальную проблему. Фидбек на предложенную зарисовку гости получили от самого сценариста – Николая Куликова.

Формат «КиноАктива» запал в сердце гостям, так что наше сообщество расширяется, а мы продолжаем проводить такие «кинопоказы». После встречи с Куликовым прошла встреча с автором «Притяжения», «Призрака» и многих других кинокартин – Андреем Христофоровичем Золотаревым.

Увидев колоссальную отдачу от членов клуба, мы решили: останавливаться нельзя. Нужно больше. Если люди вовлечены в обсуждение, то прямое включение в деятельность их вовлечет еще больше. Так начинает формироваться Лаборатория.

Первая конференция: журналисты и НКО рука об руку

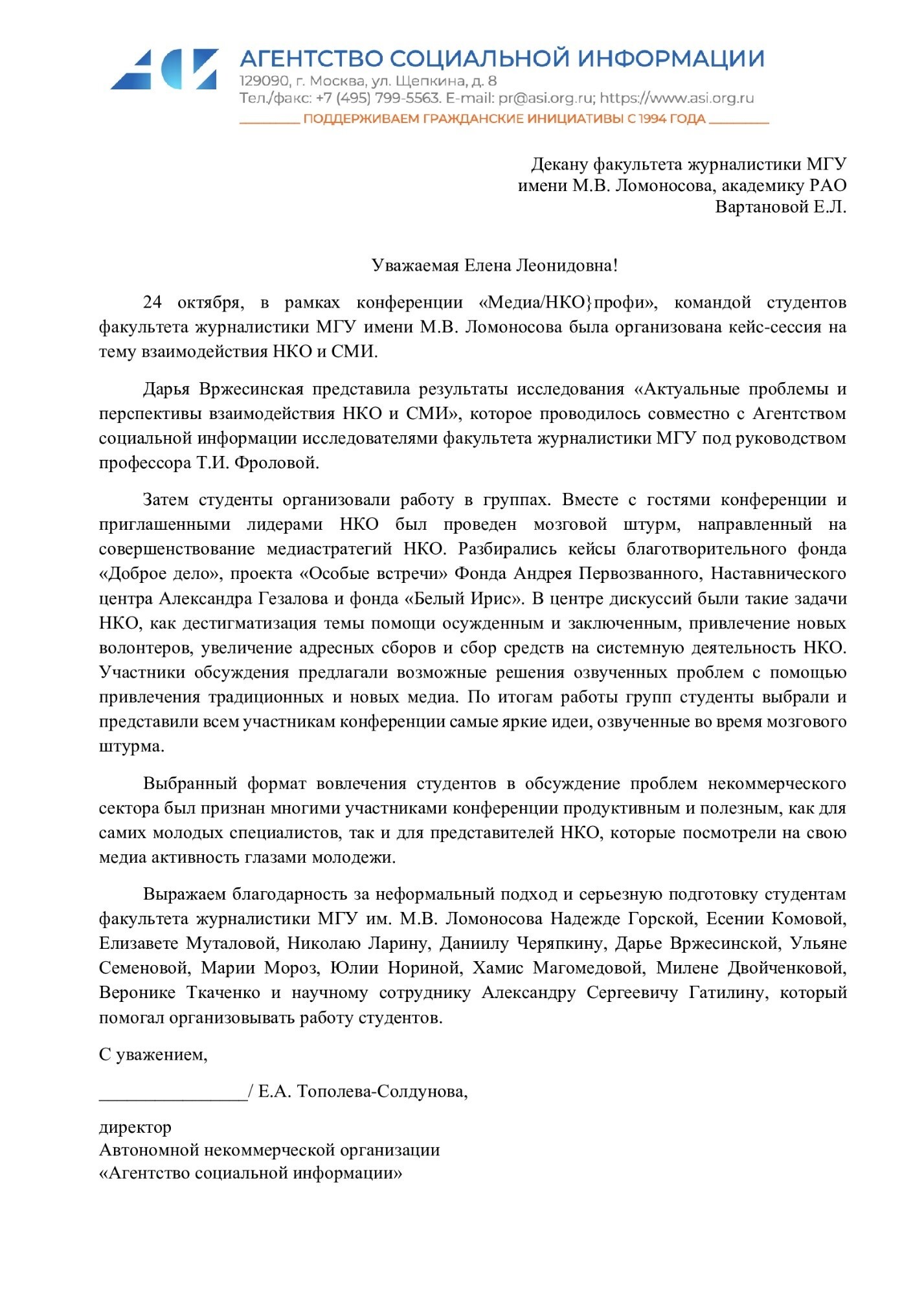

Немногим позже, в октябре, нам выпадает большая честь: Агентство социальной журналистики предлагает провести сессию на VIII ежегодной конференции по социальной журналистике «Медиа/НКО}профи». В знакомой участникам киноклуба игровой форме через работу в группах мы и наши коллеги с факультета журналистики решили помочь найти новые пути решения ряда проблем для четырех НКО. И лидеры этих НКО участвовали в брейншторме вместе с нами. В ходе сессии мы обсудили данные последних исследований, отражающих представленность НКО в медийном поле и проблемы взаимодействия НКО с медиа, а также успешные и проблемные кейсы вокруг НКО и медиа.

После проведенной сессии мы стали получать письма благодарности от представителей НКО. Многим участвовавшим в мозговом штурме ребятам было предложено сотрудничать с организациями, а апогеем благодарности стало письмо с теплыми словами от директора АСИ на имя декана факультета журналистики МГУ:

Так, определилось одно из направлений деятельности Лаборатории – журналистская помощь некоммерческому сектору и сотрудничество с его представителями в рамках практики для студентов факультета журналистики. Подробнее об этом будет сказано чуть ниже.

Особого внимания заслуживает доклад, с которым Дарья Вржесинская выступила на конференции. «Актуальные проблемы и перспективы взаимодействия НКО и массмедиа» — совместное исследование Агентства социальной информации, сотрудников и студентки факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Чтобы выяснить, какие трудности при взаимодействии встречают представители СМИ и НКО и какие перспективы они видят, исследователи собрали мнения обеих сторон. Онлайн-опрос прошли 74 сотрудника НКО и 68 журналистов. Подробнее об исследовании можно почитать на сайте Агентства.

В ушедшем году Даша также стала участником таких конференций, как «Медиа в современном мире. Молодые исследователи», International Media Readings in Moscow "Mass Media and Communications-2024" Conference и XIV международной научно-практической конференции НАММИ «Актуальные проблемы медиаисследований– 2024».

Коротко о главном

Перечисленные выше события – одни из самых ярких, но не превосходящих по важности те, которые сейчас будут перечислены. В ушедшем 2024 году нашей командой были реализованы такие инициативы, как конкурс «Человеку нужен человек», направленный на расширение существующего волонтерского сообщества, развитие осведомленности и эмпатии к людям с ментальными особенностями. В рамках Конкурса журналисты местных СМИ из разных регионов России придумали мероприятия для подопечных ПНИ и привлекли к ним волонтеров, а также осветили эти события в медиа. Конкурс был организован членом ЛСЖ Надеждой Горской в рамках проекта Фонда Андрея Первозванного "Особые встречи". Также Надежда при поддержке Фонда и Центра «Наш солнечный мир» выступила реализовала проект «Один день вместе»: 21 журналист из 19 регионов России объединились, чтобы рассказать, с какими сложностями сталкивается ребенок с аутизмом в обычной жизни: как к нему относятся на детской площадке, в школе, в магазине, в очереди к врачу.

Также мы участвовали в создании одностраничного сайта волонтерского проекта «Особые встречи», направленного на помощь в социализации людей с особенностями ментального развития. Сайт направлен на изменение общественного мнения о помощи подопечным ПНИ и, как следствие, на привлечение новых, заинтересованных в подобного рода помощи волонтеров. Лендинг был составлен совместными усилиями Елизаветы Муталовой, отвечавшей за наполнение и структуру сайта, и Ларина Николая, создававшего лендинг совместно с дизайнером и модерирующего его по сей день.

Нашей командой был проведен ряд знаменательных обсуждений. Всем запомнилась встреча с Евой Меркачевой, во время которой ребята обсудили с журналисткой и правозащитницей положение социальной журналистики, способы влияния на отношение общественности к непростым вопросам и на защиту прав подследственных и осужденных граждан.

А, главное, в 2024 году был заложен фундамент не только тех проектов, которые реализуются сейчас, но и самой Лаборатории социальной журналистики, благодаря которой сама реализация стала возможна.

2025, чем удивишь?

В январе этого года, оглянувшись на все сделанное в прошлом году, нами было решено: новой экспедиции – быть! В июне этого года студенты факультета журналистики снова отправятся на Алтай, чтобы воплотить в жизнь сформулированные в ушедшем году идеи. Состав экспедиции сильно разбавила молодая кровь: из шести участников экспедиции, только двое – основоположники Лаборатории. Это Николай Ларин и Даниил Черяпкин. Трое ребят – инициативные второкурсники факультета журналистики, которые загорелись поездкой после наших рассказов об исследовании, Аделина Румынина и Георгий Жуков, а также коллега из РУДН Дмитрий Гасанов.

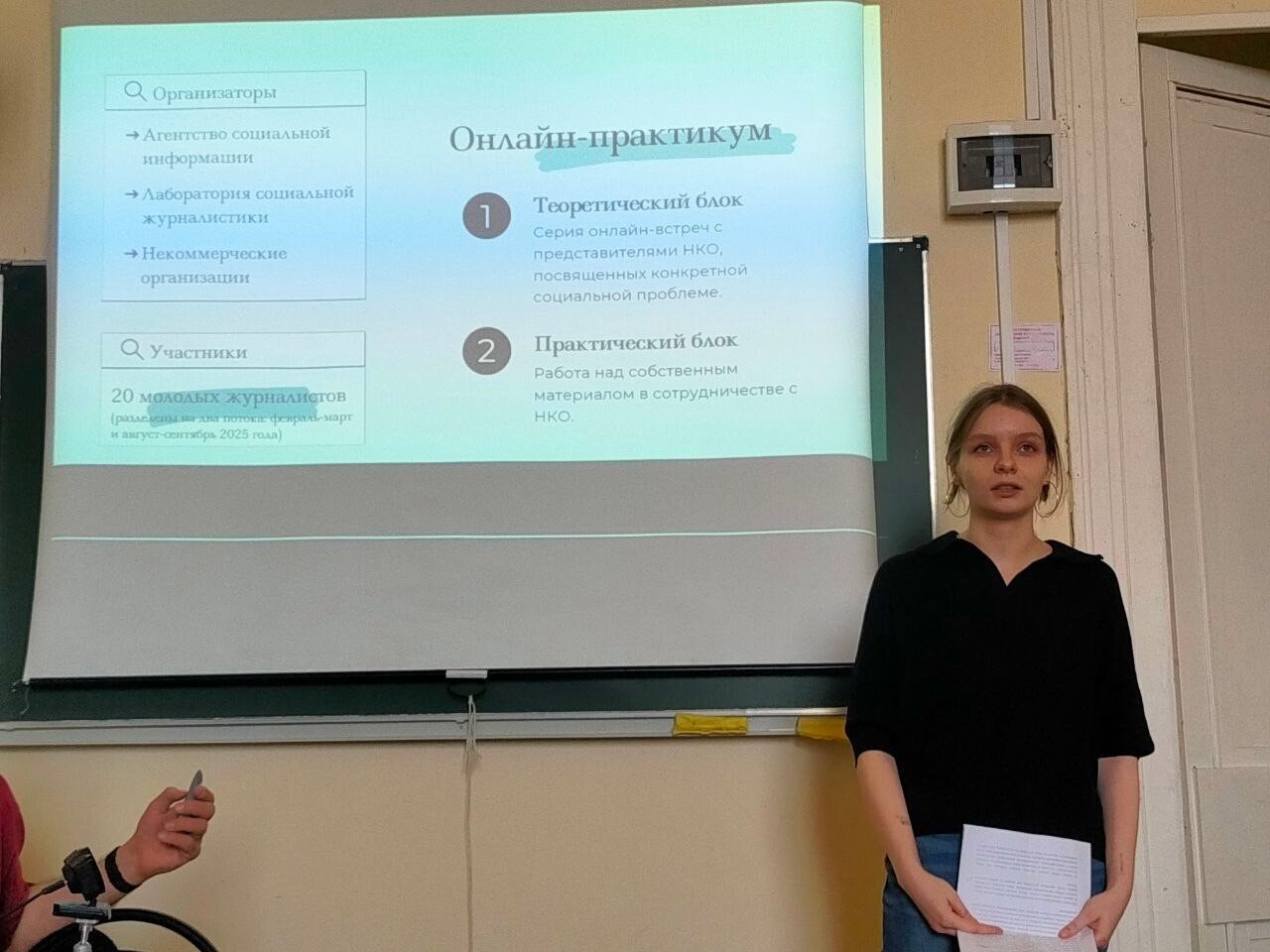

А в феврале, в рамках международной научно-практической конференции «Журналистика в 2024 году: творчество, профессия, индустрия», посвященной современным проблемам теории и практики журналистики, Лаборатория была представлена официально. Лабораторию презентовала Надежда Горская и рассказала о предстоящем сотрудничестве с НКО в рамках ЛСЖ. Дарья Вржесинская представила Школу социальной журналистики, которую мы организуем совместно с Агентством социальной информации. Она посвящена медийному освещению деятельности некоммерческих организаций. Главный редактор Агентства социальной информации Екатерина Васильева, после выступления Дарьи, поделилась своим взглядом на будущую Школу: «Мне бы хотелось, чтобы это все было творческо-профессионально-драйвовым. Чтобы какой-то эксперимент был. НКО жалуются, что про них никто не пишет, а журналисты говорят, что некоммерческий сектор читателю неинтересен. Но я верю, что студенты, молодые ребята, еще не закрытые в коробки "так писать можно, а так нельзя", смогут найти заходы, интересные не только современной аудитории, но и самим НКО».

Вместо заключения

2024 год, принесший множество эмоций, нового опыта, а главное – пользы, своего рода стал для нас одной большой экспедицией. Исследованием мира сильных редакций, которые не просто живут, несмотря на их вымещение госпабликами и официальными страницами глав регионов, а влияют на улучшение окружающей их действительности. Экспедицией в мир по истине социальной журналистики. То, что к нашему делу питают интерес студенты не только других курсов нашего университета, но и студенты других вузов, не может не вдохновлять на осуществление все больших проектов, инициатив, и просто – помощи в тех сферах, где мы, молодые журналисты, можем помочь. Остается сказать только одно: Лаборатория социальной журналистики рада всем и каждому, кто готов стать частью проактивного, благого дела.